Ricordi di Torricella

Memories of Torricella

| IL PANE |

|

|

|

Ricordi di Torricella

Memories of Torricella

| IL PANE |

|

|

|

|

|

Erano i primi giorni di luglio, dopo una stagione primaverile

ricca di piogge, finalmente il sole da alcuni giorni si faceva sentire alla

grande. I campi di grano non erano però ancora maturi per la mietitura; le scorte dell’anno precedente, anche se parsimoniosamente amministrate, erano terminate: non erano più disponibili né pane e pasta per le persone né crusca per gli animali della “massarì”. La raccolta del grano dell’anno precedente era stata funestata da grandinate che l’avevano drasticamente ridotta. Ciò nonostante il consumo era stato pianificato in maniera di potere giungere al nuovo raccolto senza problemi. Ma quando si arrivò alla primavera, alcuni vicini, che avevano avuto danni maggiori dalla grandine, furono costretti a chiedere ai nonni un prestito di grano nella quantità di alcuni “muzzett” (staio: unità di misura per cereali di circa 30 chilogrammi; recipiente cilindrico costruito con doghe di legno con un ferro che parte dal centro del fondo ed arriva fino alla maniglia che attraversa la bocca dello staio). |

|

Figura 3 “lu muzzett” vicino ai sacchi di grano |

Figura 4 “lu muzzett” visto da sopra |

|

Pur consapevoli che in

quella maniera si sarebbero messi a rischio di non arrivare al nuovo raccolto, i

nonni, senza farsi pregare e con la consueta e discreta generosità tipica della

civiltà contadina, si prodigarono per aiutare chi era stato più sfortunato di

loro. Nel pensare come procurarsi il pane quotidiano per i giorni successivi, tra le tante ipotesi, il nonno volle fare un ulteriore sopralluogo nella parte a sud ovest del campo annesso alla “massarì” che quell’anno era coltivato a grano. Il terreno confinava ad est con la strada, e scendeva, con lieve declino verso “lu foss” (torrente), che faceva da confine su tutto il lato sud, e i suoi larghi e ripidi argini erano ricoperti da una infinità di alberi spontanei, in prevalenza olmi e querce, ma anche varie tipi di pruni, ciliegi, meli, sorbi; ricco era anche il sottobosco di una miriade di cespugli e di mille tipi di erba. Infine a sud ovest, dove il declino si arrestava e si formava quasi un piccolo colle e nella parte alta di questo il nonno individuò un piccolo tratto di quell’immenso campo di grano che poteva essere già mietuto. |

||

|

|

||

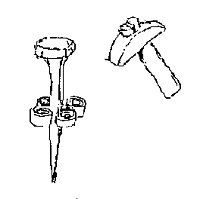

| L’indomani, al canto del gallo, eravamo già pronti; questa volta soltanto la nostra famiglia era mobilitata, in considerazione del modesto lavoro da fare. Quando la prima luce dell’alba incominciava a cancellare le prime stelle di una nottata che era stata immensa, luminosa e profumata, il nonno ed io uscimmo di casa armati di “falgi”(falcetto), di ditali di canna per proteggere le dita della mano sinistra, “lu cecine” (recipiente di terracotta) con l’acqua per bere e la bottiglia del vino; per proteggerci dal sole, leggeri vestiti ricoprivano tutto il nostro corpo, ed avevamo in testa grandi cappelli di paglia a grandi falde per assicurarci un minimo di ombra. | ||

Figura 6 “falgi”in italiano falcetto antico |

Figura 7 “Falgi” in italiano falcetto moderno |

|

|

A Torricella l’alba dei primi giorni di luglio incomincia prima

delle quattro del mattino; durante il breve percorso non pensavamo alla

“levataccia” né alla fatica che ci attendeva sotto il sole di luglio ma

unicamente al fatto che quel giorno, forse, noi, con le nostre forze, avremmo

risolto un nostro problema. In quella ora del mattino l’aria era fresca e piacevole quindi arrivati sul posto, la prima cosa da fare fu il mio addestramento. Non ci fu bisogno di studiare contorte teorie né aride spiegazioni astratte; in pratica non fui scoraggiato ma sollecitato a fare una cosa che volevo fare con il massimo interesse; il nonno inconsciamente applicò il metodo largamente utilizzato dalla civiltà contadina per insegnare ai giovani. Mi disse guarda come faccio io e fai tu anche allo stesso modo. Io con la massima attenzione seguii tutti i suoi movimenti. |

||

Figura 8 mietitura |

Figura 9 mietitura |

|

|

Vidi che impugnava la

“falgi” con la mano destra; si chinava e con la mano sinistra prendeva un gruppo

di steli di grano a circa quindici centimetri dalla terra, li stringeva nel

pugno sinistro e con la “falgi” nella mano destra tagliava gli steli sotto il

pugno facendo attenzione a non ferire la mano sinistra per errore; per ridurre

tale rischio si proteggeva il mignolo e l’anulare della sinistra con i ditali

che avevamo fatto con una canna; i ditali avevano la parte interna molto più

corta di quella esterna; con la prima parte si proteggeva la prima falange delle

dita e nello stesso tempo questa reggeva il ditale; la parte più lunga

proteggeva tutto il dito; la parte mancante interna consentiva la libera

articolazione delle dita. Il nonno tagliava il grano facendo attenzione a non scuoterlo troppo e comunque salvaguardando l’integrità delle spighe per non sprecare il prezioso grano contenuto. I pugni di steli mietuti, li ammonticchiava sul terreno con le spighe tutte nello stesso lato. Ogni tanto si fermava per ridare il filo alla “falgi”: bagnava la “cute” (la cote) nell’acqua contenuta nel porta cote e passava la medesima cote, rapidamente, sul filo sopra e quello sotto del falcetto. |

||

|

|

||

| Quando aveva mietuto abbastanza steli di grano li legava insieme ottenendo “le manoppr” (i covoni) | ||

|

|

||

|

Dopo pochi minuti incominciai la mia attività di mietitore Ero orgoglioso di dare il mio contributo; osservai che da quel momento non due ma quattro braccia erano all’opera per risolvere il nostro problema. Mi cadevano le spighe, mi si sfilavano i ditali, ogni momento rischiavo di ferirmi con la “falgi” che la sera precedente avevamo reso affilatissime. |

||

Figura 12 incudinetta e martellina per affilare “l Falgi” |

Figura 13 affilatura della “falgi” |

|

|

Ad ogni errore mi fermavo

un attimo a vedere come faceva il nonno per evitare di persistere nell’errore. Dopo alcune ore mietevo con sicurezza tale che provai a togliermi, di mia iniziativa, il fastidio dei ditali; dopo pochi minuti i lavori furono interrotti poiché mi ero ferito un dito. Fui dal nonno curato pazientemente: con l’acqua fredda con cui fermò l’emorragia; per far rimarginare la ferita vi applicò sopra quei dischetti bianchi che si trovano all’interno delle canne (diversi anni dopo seppi che si trattava di cellulosa allo stato puro e sterile); sopra mi applicò una fasciatura utilizzando un fazzoletto di cotone; ovviamente per coprire il tutto mi fu fatto un ditale molto più grande. L’interruzione fu complessivamente molto breve ma per me fortemente istruttiva. |

||

Figura 14 I ditali fatti con la canna per proteggere il mignolo e l’anulare della mano sinistra |

||

|

Man mano che i piccoli mucchi del grano mietuto raggiungevano un

diametro di circa 30 centimetri il nonno li legava con un gruppo di steli sempre

di grano tagliati alla massima altezza; infilava i medesimi sotto i mucchi e

congiungeva le due estremità dell’insolito legaccio e le torceva insieme verso

destra; quando la tensione era sufficientemente solida, prendeva la parte

opposta alle spighe degli steli e la infilava sotto la legatura, il tutto avendo

cura di non danneggiare le spighe che facevano parte del legaccio. Allora tutto mi appariva logico e normale ma oggi posso anche notare che per legare quei fasci di spighe si usava un materiale biodegradabile e non si sprecava nulla perché al momento della trebbiatura quei legacci tornavano spighe come le altre; per fare quell’operazione noi non inquinavamo niente e nessuno in nessuna parte del mondo era costretto a fare un lavoro ingrato e o inquinare per produrre e mettere a disposizione quei legacci. Mietere è un lavoro molto faticoso perché si fa sempre chinati e sotto il sole di luglio: é faticoso per tutti ma lo era in modo speciale per uno come me, che non vissuto in quella realtà, all’età di nove anni, non aveva mai fatto quel lavoro. Nel corso della giornata spesso bevevamo acqua e soprattutto vino per recuperare un po’ di forze. |

||

Figura 15 mietitori al lavoro |

||

|

Di tanto in tanto però io

interrompevo il lavoro per un breve, ma per me indispensabile, riposo. Guardavo il nonno che si muoveva con calma, senza alcuna agitazione ma senza sosta seguendo un ritmo atavico che sembrava quasi una danza; guardavo intorno e vedevo che eravamo immersi in un mare di messi bionde che maturavano al sole; quel sole così lucente e l’aria così pura e trasparente evidenziavano tutte le forme e i colori di tutta la natura forte e gentile che ci stava intorno; anche io mi sentivo parte di quella immensità; il silenzio era rotto solo dal ronzio di qualche insetto e dal cinguettio degli uccelli che nidificavano sugli alberi che popolavano le rive de “lu foss”; l’aria era piena di promesse; di tanto in tanto una folata di un vento leggero e profumato faceva ondeggiare le messi e ridava un po’ di forze a noi mietitori. A distanza di tanti anni il ricordo di quella esperienza mi fa pensare a certi quadri di Van Gogh ed al viaggio dentro i colori di essi che Akira Kurosawa fa fare ad un personaggio del suo film “Sogni”. |

||

Figura 16 un campo di grano con mietitore ha affascinato anche Van Gogh |

||

|

Dopo qualche ora ci

raggiunse la nonna che ci portò la prima colazione per cui ci fermammo e ci

riparammo all’ombra di un albero de “lu foss”. Fu una colazione molto appetitosa; dopo tanto tempo, non ho dimenticato alcune cose che mangiammo in quella giornata, che non avevamo né pane né pasta; al solito ci sedemmo su una pesante coperta e assaporammo: una specie di pizza fatta con la farina di “grandinie” (mais), prosciutto magro tagliato a tocchi, vino della nostra vigna, formaggio della nostra capra, frutta maturata sui nostri alberi e uova fresche delle nostre galline (facendo due piccoli buchi al guscio uno nella parte superiore e uno in quella inferiore; si succhiava da un buco e si teneva in alto l’altro per fare entrare l’aria). |

||

Figura 17 pizza fatta con la farina di “grandinie”(mais) |

||

|

Oggi posso ancora garantire per la genuinità di tutti quegli

alimenti da noi ottenuti in simbiosi con la natura; realizzati per soddisfare

precisi bisogni ed i cui valori nutrizionali erano garantiti da test, con esiti

positivi, durati migliaia di anni; posso assicurare, in particolare la serietà

delle nostre galline che vivevano libere sulla nostra aia e intorno alla “massarì”;

molti sono i particolari che potrei riferire su di esse, e forse lo farò in un

altra testimonianza, perché alcuni loro comportamenti potrebbero essere motivo

di riflessione anche per gli attuali uomini “evoluti”. Quella giornata, dal punto di vista alimentare, fu una ulteriore conferma del livello qualitativo dell’alimentazione dei nostri contadini; quei cibi sono divenuti per me il parametro di raffronto, per ogni cosa mi è capitato di mangiare successivamente e penso che per la stessa ragione: - Non consumo cibi e bevande di cui non sono a conoscenza di come e da chi sono prodotti. - Per i cibi nuovi, devo essere certo che raggiungano gli scopi del consumatore oltre quelli del produttore e di chi li commercializza; - Esamino sempre se mi trovo davanti ad un vero alimento o soltanto all’immagine che la pubblicità ha creato di esso; - Non mi è mai piaciuta la coca cola e bevande simili e tanto meno succhiarle con la cannuccia; preferisco al loro posto un bicchiere di acqua o di latte, o di birra, o di vino; La giornata prosegui con soste e quindi colazioni all’incirca ogni tre o quattro ore. Dopo la prima colazione la nonna ed io incominciammo a portare davanti alla porta della “massarì” “li manoppr”. Più esattamente sopra al “lu prancatell” (piccolo terrazzo) antistante la porta di casa. Scioglievamo “li manoppr” ed esponevamo le spighe al sole |

||

Figura 18 “lu prancatel” e la nonna “Filice”sull’uscio di casa |

||

| All’incirca a mezzogiorno, tutto “lu prancatell” era ricoperto delle magiche spighe da sempre simbolo dell’abbondanza, da sempre il frutto più nobile della terra. Non a caso, nel mondo classico, una corona di spighe di grano ornava la testa di Cerere (Ceres in latino), dea romana (affine alla greca Demetra), nume tutelare anche della crescita delle piante alimentari e dei cereali così chiamati in suo onore. | ||

Figura 19 una statua di Cerere |

||

|

Dopo due ore di esposizione al sole di luglio dalle 12 alle 14,

la nonna valutò che si poteva cominciare. Poiché mentre mietevamo ci accorgemmo che il grano maturo era in quantità superiore alle esigenze di quel giorno, il nonno continuò a mieterlo mentre la nonna ed io avremmo proseguito con la lavorazioni successive. Incominciammo quindi la trebbiatura del grano che avevamo esposto sopra a “lu prancatell”. Data la esigua quantità del grano non ricorremmo a macchine o animali ma applicammo un metodo tanto primordiale quanto efficace. Mettevamo bracciate di steli di grano su di una pesante coperta di canapa; poi con due forconi di legno battevamo sulle spighe che si staccavano dagli steli frantumandosi; toglievamo gli steli di paglia ormai senza più grano e poi ricominciavamo il ciclo. Alla fine avevamo un mucchio di grano frammisto alla ”cama” (pula o lolla in italiano: rivestimento dei chicchi di grano che si staccano con la trebbiatura) ed un mucchio di paglia che fu risposto “davendr a lu paiar” (dentro al pagliaio). Dovevamo separare il grano dalla pula; la nonna disse: ”l’ema ventilà” (lo dobbiamo ventilare). Sapeva che dietro la casa, a quell’ora del giorno si avvertiva una leggera brezza di vento; stese “lu schiet” (una grossa e pesante coperta) dietro la casa, proprio nel punto dove si avvertiva meglio il leggero vento; poi insieme riempimmo un grande “stare” (recipiente di legno basso, largo e leggero); la nonna se lo mise in testa e andammo dietro la casa; ella lasciava cadere, sulla coperta, il contenuto dello “stare” lentamente, con maestria, in perfetta sincronia con le folate di leggero vento; il grano, pesante, cadeva vicino ai suoi piedi; la pula che il sole aveva reso leggerissima, volava più lontano trasportata dal vento. Volli tentare anche io a fare quello che mi sembrava facilissimo; la nonna, che mi voleva bene, mi fece tentare ma inspiegabilmente a me la pula non si separava dal grano. Facemmo tutto con cura, non sprecando neppure un chicco di grano; man mano che lo depuravamo dalla pula, lo mettevamo in un sacco ed alla fine avevamo a disposizione una quantità di grano sufficiente per le nostre esigenze. Il problema della disponibilità del grano a me sembrava risolto ma la nonna disse che il grano doveva essere ancora lavato; allo scopo andammo al pozzo ad attingere l’acqua, lei con la conca ed io con un secchio; con la lavatura il grano fu depurato dai residui di pula e dalla polvere; dopo di che la nonna sgombrò “lu prancatell”; ci stese sopra una coperta pulita e ci sparse sopra il grano lavato; il forte sole di luglio non solo doveva asciugarlo ma anche renderlo duro per poterlo macinare. In attesa che il sole compisse questo ulteriore lavoro ritornammo anche noi due a mietere. Nel pomeriggio il nonno si dovette recare in casa non ricordo per quale motivo, la nonna prima che lasciasse la mietitura gli disse di guardare se il grano messo ad asciugare fosse già pronto per la macinazione. Al ritorno il nonno disse che non era stato in grado di sapere se il grano era pronto; la nonna seccata gli disse: è tanto semplice, basta masticare alcuni chicchi di grano e se questi si frantumano in piccoli pezzi significa che il grano è pronto. Seguì un momento di gelo poiché con questa precisazione anche il nonno si arrabbiò; ricordo bene quella tensione poiché mi creava un forte disagio ed insicurezza. Dopo pochi minuti però il nonno sbottò: so benissimo come si fa, ma non ti ricordi che io i denti li ho perduti da un pezzo; seguì una fragorosa risata da parte di tutti e si ristabilì l’armonia. Andammo a controllare la nonna ed io; il grano era pronto cosicché lo mettemmo in due sacchetti un più grande lo avrebbe portato lei in testa e quello molto più piccolo lo avrei portato io sulla spalla. Con il nostro carico incominciammo a risalire, sotto il sole ancora cocente, i quaranta minuti della strada di campagna che si arrampicava dalla “casetta” a Torricella dove si trovava il mulino di “Mast Quirine”[2]; stava là dove dal Corso parte la strada che va verso il cimitero; era una costruzione bassa in mattoni rossi; ai lati della porta c’erano due specie di grandi manifesti di metallo, con disegni e scritte a colori, che reclamizzavano le compagnie di navigazione che portavano gli emigranti in mondi fantastici: in America ed in Australia. I furbi venditori di viaggi del tempo, sapevano che il mulino allora era molto frequentato ed i tempi di attesa erano abbastanza lunghi quindi consentivano di fare lunghi discorsi sulle meraviglie che offrivano i due manifesti. Nella realtà i clienti del mulino erano rattristati da quegli inviti poiché, per molti, quei luoghi di sogno erano irraggiungibili in considerazione degli alti costi del viaggio e delle difficoltà per ottenere i permessi; comunque da loro non si udivano discorsi sullo sradicamento dagli affetti verso le persone care e verso le cose per le quali vivevano e che avevano, fino allora, nutrito le loro vite fisiche e psichiche; successivamente potei spiegare questi silenzi con il coraggio, la determinazione e la naturale riservatezza della nostra gente. All’interno il mulino, tutto in legno, con le “macine” (palmenti) in pietra, non più mosse da animali o dall’acqua ma modernamente da “la letrica” (energia elettrica); sempre all’interno, tutto era ricoperto da una pesante coltre biancastra. Qualche anno fa la costruzione c’era ancora anche se non funzionava più come mulino. Quando sudati e stanchi, arrivammo al mulino, non trovammo molte persone in attesa, forse per l’ora insolita. Pagammo la macinatura cedendo parte del grano; riprendemmo i nostri sacchetti e ci avviammo di nuovo verso la “massarì” che raggiungemmo dopo circa trenta minuti sotto un sole ormai addomesticato dalle ore della sera. La nonna rimase in casa per preparare la cena ed io ritornai a mietere con il nonno che era ancora all’opera nel campo di grano. Quando il sole incominciò a tramontare raccogliemmo le nostre cose ed andammo anche noi verso casa; mi sedetti sui gradini della scala che saliva sul “prancatell” davanti alla porta della “Massarì”. |

||

Figura 20 gradini della scala che saliva sul“prancatell” |

||

|

Li seduto non pensavo alla fatica fatta in quella interminabile

giornata, né al caldo sopportato, né alle disgrazie dei miei genitori lontani,

né alle probabili dure prove che mi attendevano per il futuro. Ero stanco ma inconsapevolmente soddisfatto poiché, quel giorno, in armonia ed in collaborazione con la terra, con le piante, con il sole ed in sintonia con tutta la natura che ci circondava, avevamo risolto un problema. Ero completamente immerso e vivevo quegli istanti con tutto ciò che mi stava intorno. Davanti a me c’era l’aia e aldilà di questa la strada di campagna che la costeggiava; la strada a destra si prolungava e diramava tra colli e colline coltivate che si trovavano al lato sud; verso nord raccoglieva altri sentieri e si dirigeva, in salita, decisamente verso Torricella. Mentre la calura estiva si attenuava, sulla strada si vedevano passare famigliole, che a passi lenti ed insieme ad un asino, alcune pecore o altri animali, camminavano verso il meritato riposo dopo una lunghissima giornata di lavoro nei campi. Le rondini sicure e veloci stridevano in voli radenti alla ricerca di qualcosa invisibile. Alle mie spalle, il sole mandava dai monti gli ultimi bagliori di luce. Cominciavano ad apparire le prime stelle; gradualmente i voli dei pipistrelli sostituirono quelli delle rondini. Il firmamento si riempiva sempre più di punti luminosi. Era ormai notte quando tutto intorno fu reso palpitante dall’apparizione di mille puntini lampeggianti: erano le lucciole. C’era una leggera brezza di vento profumato che sembrava penetrasse e desse nuove forze alle mie membra spossate. Vibravo con tutta la natura che mi era intorno, con l’universo stellato, con i profili dei monti che mi circondavano, con il profumo dell’aria; mi sentivo come una piccola parte di quel meraviglioso mondo che mi circondava; mi si creò uno stato d’animo simile a quello che provo oggi quando ascolto i versi di Schiller nel coro della nona sinfonia di Beethoven. Anche la prossima notte si preannunciava magica e piena di suggestioni positive. A distanza di tanto tempo, rivivo quelle mie sensazioni quando ammiro un opera d’arte in cui l’autore descrive una notte simile a quella da me vissuta in quella circostanza. |

||

Figura 21 notte magica ('Starry Night' - Van Gogh) |

||

|

“E’ pront a magnà” (la

cena e pronta), mi interrupe la nonna. Al ritorno dal mulino la nonna, si era procurata la legna ed aveva alimentato il fuoco; era andata ad attingere l’acqua al pozzo che si trovava ad un centinaio di metri ad est della “masssarì” ai piedi del colle che faceva anche esso parte dei terreni annessi; li l’acqua, in ogni stagione, era fresca e purissima. Aveva governato tutti gli animali; aveva passato al setaccio, per separarla dalla crusca, la farina che tanta fatica ci era costata. |

||

Figura 22 setaccio o staccio per separare la farina dalla crusca |

||

|

Con una piccola parte di questa aveva preparato l’impasto per una

focaccia e l’aveva cotta sotto la brace del focolare: aveva ripulito dalla

cenere e dagli altri residui del fuoco i mattoni arroventati sui quali aveva

fatto il fuoco; vi aveva deposita la focaccia, l’aveva ricoperta con “la copp” (coppa

bassa di ferro da usare sottosopra e con un manico sempre di ferro; veniva posta

sopra i cibi da cuocere sotto la brace; una volta posizionata il tutto veniva

ricoperto della brace medesima). Il suo istinto e la sua l’esperienza, le dicevano quando era ora di togliere la focaccia dal fuoco per averla ben cotta e non bruciata. Aveva impastato, in quantità adeguate, farina e uova; dall’impasto, senza acqua, con il matterello, aveva ricavato un sfoglia; l’aveva piegata a fisarmonica e quindi tagliandola con il coltello aveva ottenuto “le sagn” (strisce di pasta lunghe e larghe un centimetro circa). Con “le sagn” e i fagioli, di nostra produzione, cominciati a cuocere la sera prima, con tutti gli altri ingredienti di nostra produzione, la nonna aveva preparato una pasta e fagioli memorabile. Molti anni dopo mi sono domandato se la qualità di quei cibi era reale o frutto della mia impressionabilità infantile. Per cercare la risposta, in più di un caso, ho cercato di trovare ingredienti più simili possibile a quelli che usavano i nostri contadini e ho provato a cucinare le stesse cose. Gli esiti che ogni volta ho ottenuto hanno confermato la veridicità dei miei ricordi. Purtroppo oggi è difficilissimo, se non impossibile, trovare gli ingredienti del medesimo livello qualitativo.[3] Il miracolo si era compiuto: quello che la mattina erano steli rigogliosi al sole in una immensa distesa bionda, la sera si erano trasformati in un elaborato e quanto mai appetitoso pasto di primaria qualità. L’indomani mattina i nonni mi lasciarono dormire più del solito ed io mi svegliai al profumo del pane appena sfornato che aveva invaso tutta la casa poiché il forno si trovava a lato del focolare (per sapere come la nonna faceva il pane vedere la nota[4]). |

Figura 23 il forno a legna di casa |

|

|

|

| Figura 24 il pane | ||

|

Figura 24 il pane La sorpresa non fu solo questa, oltre il pane la nonna con la farina del nostro grano aveva fatto e cotto la pizza; fatta con la stessa pasta del pane ma abbastanza sottile in modo che cocendola nel forno bollente si formavano due strati di crosta separati nettamente. La nonna aveva farcito la parte vuota con la ricotta da lei fatta con il latte delle nostre capre. Feci colazione con pane e latte nonché con la pizza con la ricotta: l’operazione Pane era stata compiuta e collaudata. Frascati(Roma), gennaio 2006 Giosia Aspromonte |

|

Note: [1 ] Proverbio di

Torricella. In italiano: Legnate e pane rendono i figli sani; legnate e pagnotte

di pane rendono i figli belli; in sintesi: la disciplina e la sana alimentazione

rendono i figli sani e belli. |

||

|

|

|

|

La quantità di lievito che occorreva per la panificazione,

variava a seconda delle farine e della temperatura: ma di solito ne adoperava da

10 a 20 grammi per ogni chilogrammo di farina che impastava. Poiché la prima porzione di pasta che si formava col lievito e con parte della farina giungesse al grado voluto di fermentazione, occorrevano nell'estate da 4 a 5 ore, e da 8 a 12 nell'inverno. Questa pasta, così lievitata, raddoppiava quasi di volume, prendendo una forma gonfia e rotondeggiante; essa mandava un odore gradevole, diveniva elastica, respingeva la mano con cui si preme. L'impasto Venuto il momento di impastare il rimanente della farina già preparata, cominciava a fare sciogliere del sale in poca acqua tiepida - 5 o 10 grammi di sale per ogni chilogrammo di pasta - e con quella stemperava il lievito, aggiungendolo poi a poco a poco altra acqua e nello stesso tempo incorporandovi successivamente tutta la farina, con l'avvertenza di non formar grumi. Ottenuta così una pasta di giusta consistenza, la manipolava, la batteva, la comprimeva col pugno delle mani. Quindi, distendeva sul fondo della madia, la ripiegava su se stessa, così di seguito per 25 o 30 minuti, in modo che tutta quanta riuscisse assimilata ed uniforme. L'impasto non era né lento, né precipitato, ma l'operazione la eseguiva regolarmente e senza interruzione. |

|

|

Compiuto l'impasto, se la stagione era

fredda, lasciava riposare per una mezz'ora la pasta sopra di una tavola in legno

dove vi era una temperatura mite; nella calda stagione invece divideva la pasta

stessa per formarne i pani, del peso che potesse ricevere conveniente cottura. Riduceva quindi la pasta in palle, alle quali poi dava la forma di pagnotte, maneggiandole opportunamente, e spargendo sulla loro superficie un poco di farina. Fatti i pani, li metteva successivamente sopra di una tavola, guarnita di grossa tela, e lasciava per qualche poco esposti all'aria se d'estate, od in vicinanza del forno se d'inverno, tenendoli coperti con tela, o panno, e ciò perché la pasta potesse avere il tempo di lievitare sufficientemente prima della cottura. La cottura Faceva in modo che il forno era già caldo al momento opportuno, e perciò cominciava a riscaldarlo non appena aveva formato i pani e intanto che attendeva che questi avessero sufficientemente lievitato. Non adoperava che legna ben secca, la quale produceva una fiamma limpida senza mandar fumo; e le fascine le faceva ardere successivamente ad una per volta su vari punti del forno, acciocché questo si scaldava uniformemente dappertutto. Quando una fascina era bruciata ne ritirava, con l'attizzatoio, la brace ardente verso la bocca del forno, disponendola ammucchiata ai due lati.. Per infornare, collocava sulla pala - già spolverizzata di farina – uno per volta i pani; e dopo averne rapidamente colla mano sostenuta e ricomposta la forma, accompagnava nell'interno del forno, lasciandoveli scivolare e ritirando prontamente la pala stessa. Fatto ciò per tutti i pani, chiudeva la bocca del forno, riaprendola circa un quarto d'ora dopo, onde vigilare alla loro cottura, e rimuovere quei pani che avessero bisogno di esser cambiati di posto. Mezz'ora o tre quarti d'ora bastavano ordinariamente per la cottura dei pani di piccole dimensioni, o fatti di pasta più leggera, mentre quelli molto grossi, o di pasta alquanto soda avevano bisogno di rimanere in forno circa un'ora e mezzo. Sapeva che il pane riesce meglio quando é cotto lentamente da moderato calore; giacché quando il forno è troppo caldo, la corteccia diviene presto colorita, mentre nell'interno la pasta rimane quasi cruda. |

||

|

|

||

|

Sapeva

che non bisogna mai riporre in luogo chiuso il pane finché era caldo, perché

avrebbe contratto facilmente cattivo sapore, od anche perché sarebbe potuto

ammuffire, specialmente se conservato per parecchi giorni. |